Aeration

/

Natürliche Lüftung

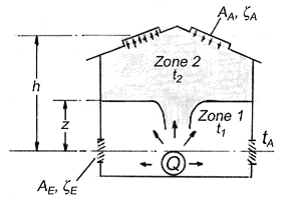

Der Auftrieb (Druckunterschied) errechnet sich grundsätzlich aus dem sich aus dem Temperaturunterschied ergebenden Dichteunterschied Δρ sowie der zur Verfügung stehenden Auftriebshöhe h.

[kg/ms²]

[kg/ms²]

ρ1 = Dichte der kalten Luft [kg/m³]

ρ2 = Dichte der warmen Luft [kg/m³]

h = Auftriebshöhe [m]

g = Erdbeschleunigung [9,81 m/s²]

Sofern die Innenraumtemperatur über die Höhe nicht konstant ist, muss der Auftriebsdruck durch Integration der lokalen Dichtedifferenz (außen - innen) über die Höhe berechnet werden.

Dieser sich aus dem Temperaturunterschied ergebende Druck kann technisch genutzt werden zu einer entsprechenden Luftumwälzung ohne mechanische Luftförderung durch Ventilatoren. Der Druckunterschied muss dabei immer gleich sein den notwendigerweise zu überwindenden Widerständen. Widerstände ergeben sich aus Strömungsverlusten beim Durchströmen der erforderlichen Zu- und Abluftgeräte (Jalousien oder ähnliches). Widerstände bestehen auch durch Einschnürungen und Verwirbelungen beim Durchströmen vollkommen offener (freier) Wand- und Dachdurchbrüche.

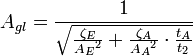

Berechnung der erforderlichen Zu- und Abluftflächen:

= Austrittsfläche

= Austrittsfläche

= Eintrittsfläche

= Eintrittsfläche

= Druckverlustbeiwert Austrittsfläche

= Druckverlustbeiwert Austrittsfläche

= Druckverlustbeiwert Eintrittsfläche

= Druckverlustbeiwert Eintrittsfläche

= Temperatur Zone 2

= Temperatur Zone 2

= Temperatur Zone 1

= Temperatur Zone 1

= Außentemperatur

= Außentemperatur

= wirksame Auftriebshöhe

= wirksame Auftriebshöhe

= Grenzschichthöhe

= Grenzschichthöhe

= Wärmequelle

= Wärmequelle

Auftrieb durch Unterschied der Lufttemperaturen:

[N/m²]

[N/m²]

ohne Berücksichtigung von Einflüssen durch Winddruck

erforderlicher Volumenstrom: V errechnet sich aus der

zugeführten Wärmeenergie und der zulässigen Ablufttemperatur

V =

V [m³/s] (Volumenstrom)

Q [W] (zugeführte Wärmemenge, d.s. meistens die inneren Wärmeverluste)

cp [kJ/kg°K] (spezifische Wärme von Luft ~ 1)

ρ [kg/m³] (rho, Dichte von Luft)

Δ t [°K]

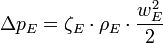

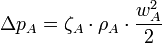

Widerstände beim Durchströmen der Lüftungsjalousie:  und

und

die Druckverlustbeiwerte

ζ sind abhängig vom jeweiligen Gerät, werden vom Hersteller gemessen

und als/im Durchflussbeiwert (cv-Wert)* angegeben.

Dabei gilt:

ζ =

Typische erreichbare cv-Werte liegen zwischen 0,40 und

0,80,

dabei ist  die Strömungsgeschwindigkeit im Abströmquerschnitt

und

die Strömungsgeschwindigkeit im Abströmquerschnitt

und  die Strömungsgeschwindigkeit im Eintrittsquerschnitt

die Strömungsgeschwindigkeit im Eintrittsquerschnitt

*) Achtung: es gibt Hersteller, die den

cv-Wert mit der (falschen) Formel ζ =

errechnen. Das muss bei der Berechnung (bei der aus den Hersteller-spezifischen cv-Werten auf den ζ-Wert zurückgerechnet wird), berücksichtigt werden. Es ist also zwingend notwendig, dass der Hersteller bekannt gibt, wie sein cv- Wert errechnet wurde, oder er benennt gleich die gemessenen ζ-Werte.

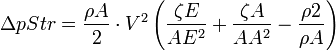

Strömungsdruckverluste

Bei stationären Verhältnissen müssen die Strömungsdruckverluste gleich dem verfügbaren Auftrieb sein.

Es errechnet sich ein sogenannter gleichwertiger Querschnitt der Zu- und Abluftflächen:

und damit die Grenzschichthöhe:

z =

Die Grenzschichthöhe z ist das wesentliche Merkmal in der praktischen Auslegung einer Anlage und muss immer so hoch gewählt werden, dass sich die Arbeitsplätze deutlich unterhalb dieser Schicht befinden. Wird das nicht erreicht, müssen die Zu- und/oder Abluftflächen vergrößert werden. Durch eine angepasste Dimensionierung der Zu- und Abluftflächen kann die Lage der Grenzschicht (neutrale Zone) beeinflusst werden.

Oberhalb der Grenzschicht besteht (gegenüber dem Gebäudeaußendruck) Überdruck, unterhalb der Grenzschicht Unterdruck. Es strömt also durch alle Öffnungen unterhalb der Grenzschicht Luft in das Gebäude nach, während diese oberhalb der Grenzschicht entweicht.

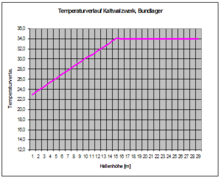

In gut ausgelegten Anlagen stellt sich in Hallen ein Temperaturprofil ein, das vom Boden bis zur Grenzschicht in etwa linear ansteigt (wenn man von den Temperaturprofilen in den direkten Einströmzonen absieht), und dann oberhalb der Grenzschicht ein Luftpolster mit nahezu gleicher Temperatur bildet.

Außentemperatur = + 11 °C

bewölkt, schwach windig

Eine Ausnahme bilden dabei Hallen, in denen sehr heiße Flächen eine hohe Wärmemenge über Strahlung abgeben, welche dann als Deckenheizung die oberste Luftschicht noch einmal deutlich erwärmt, ohne dadurch den Auftrieb wesentlich zu erhöhen (die wirksame Auftriebshöhe für diese Luftschicht ist naturgemäß nur mehr sehr gering).

Ideal ist jedenfalls die Lage der Grenzschicht in 2/3 der Hallenhöhe, wodurch sich in etwa gleich große Zu- und Abluftflächen errechnen.

Gerätetypen:

Es kommen in der Praxis mehrere unterschiedliche Gerätetypen zum Einsatz, die sich konstruktiv vor allem durch die unterschiedlichen Bauhöhen unterscheiden. Der Anbau von Schalldämmeinrichtungen wird von den Behörden oftmals vorgeschrieben und ist zu berücksichtigen (cv-Wert) Die Geräte werden meist mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben geregelt, oft Gruppenschaltungen, Verwendung sowohl als Wärmeabzugsanlage als auch zur Entrauchung im Brandfall (RWA-Anlage). Die Geräte müssen über Prüfzeugnisse nach DIN 18232 verfügen.

Labyrinthlüfter:

Vorteil: geringe Bauhöhe, Schalldämpferanbau leicht realisierbar

Nachteil: schlechter Wirkungsgrad, cv-Werte 0,20 bis 0,40, nur bedingt geeignet für aerosol- bzw. staubbelastete Abluft

Gerät ist für Zu- und Abluft geeignet

Jalousie:

Vorteil: geringe Bauhöhe (-tiefe)

Nachteil: mittlerer Wirkungsgrad, cv-Werte bei 90° Lamellenstellung (voll geöffnet) > 0,60, cv-Werte bei 45° Lamellenstellung (regensicher) 0,3 bis > 0,40

Gerät ist für Zuluft geeignet, Abluft bedingt wegen fehlender Regensicherheit

wird oft in Kombination mit anderen Gerätetypen verwendet

Ausführungsvarianten mit Schalldämmeinlage mit geringerem Wirkungsgrad

Windleitflächenlüfter:

Vorteil: guter Wirkungsgrad, cv-Werte 0,40 bis 0,80 regensichere Entlüftung möglich

Nachteil: große Bauhöhe

Abluftgerät, das in vielen Bauvarianten zum Einsatz kommt, der Wirkungsgrad dieses Gerätes steigt bei richtiger Anordnung und Wind oft über 1,00

Es gibt weitere zahlreiche Mischvarianten der o.a. Grundtypen, meist mit dem Ziel der Bauhöhenreduktion bei gleichzeitiger Regensicherheit.

Literatur

- Lothar Dietze, Bauinformation, DDR, 1979, Natürliche Lüftung von wärmeintensiven Betrieben

- W. Schneider, E. Zauner, TU Wien, 1981, Berechnung der Hallenbelüftung durch natürliche Konvektion

- weiterführender link: BHKS-Almanach

2007

Download

Berechnung der Natürlichen Lüftung, Kunicky/Matscheko, Linz, 1980 - eine xls-DateiNachsatz

Leider ist es mittlerweile so, dass Wikipedia (auch) von Gschaftlhubern betreut wird, denen es nicht so sehr um den Inhalt sondern vor allem um starre Formalismen geht.

Es wurde deshalb dieser Artikel mit der Begründung aus Wikipedia gelöscht, dass der Titel Aeration folgenden Verdacht erregt - ich zitiere: Ich hege den Verdacht auf Theoriefindung/Begriffsbildung.---<)kmk(>-

Das ist schade, weil ich aus Rückmeldungen weiss, dass es durchaus Menschen gibt, die dieses Thema interessiert und die hier eine detaillierte Darstellung gefunden haben, die sonstwo nicht zu finden ist.

Ich habe im ersten Satz des Artikels erklärt, was ich unter Aeration verstehe. Ich habe es in meiner Ausbildung so gelernt.

Wenn es jemanden stört und er meint, dass Aeration nicht der richtige Ausdruck ist, so soll er sich gerne mit dem Begriff "Natürliche Lüftung" behelfen.

Es ändert das nichts an der Korrektheit des gesamten Inhaltes, der Beschreibung des physikalischen Vorganges.